';

view

';

view

一歩先をゆく予防歯科

足指が変われば姿勢が変わり

姿勢が変われば呼吸が変わり

呼吸が変われば咬合が変わる

結論から言うと、子どもの「足ゆび」が正しく育てば、歯並びはおのずと良くなります。下の写真は私の娘の写真です。6歳の頃(右の写真)にMRC認定歯科医院では「狭窄歯列(顎が小さく乳歯の歯と歯の間にスキマがないため、歯の生え変わりの時に歯並びが悪くなる)」と言われ、早期に矯正治療(拡大床)を勧められました。ところがYUASA-METHODにより、矯正治療や口腔機能へのアプローチをせずとも、乳歯から永久歯に生え変わり、自然に歯並びは良くなりました(左の写真)。

乳幼児の頃から食事中のスプーンの共有や口移しなどは普通に行なっており、1〜2ヶ月に1回程度の歯磨きしかしておりませんが、虫歯もできたことはありません。子どもの口を育てることは大切ですが、口を育てるためには「姿勢」や「足指」は切っても切り離せない関係にあるのです。

私自身、理学療法士として歯科医院の矯正治療に10年ほど携わってきました。口腔筋機能療法などを取り入れている医院でも、最終的には「拡大床」などを使用して無理やり顎を広げていきます。それでもダメな場合には抜歯などを行うことが現実です。

本来の人間としての正しい成長発育を促していけば、歯はきれいに並ぶようにできています。正しい成長発育のために必要なことは至ってシンプル。原因と結果を明確に知ること、基準とゴールを明確に設けていくこと。そして、ひろのば体操だけがYUASA-METHODではないことを学んでいただければ幸いです。

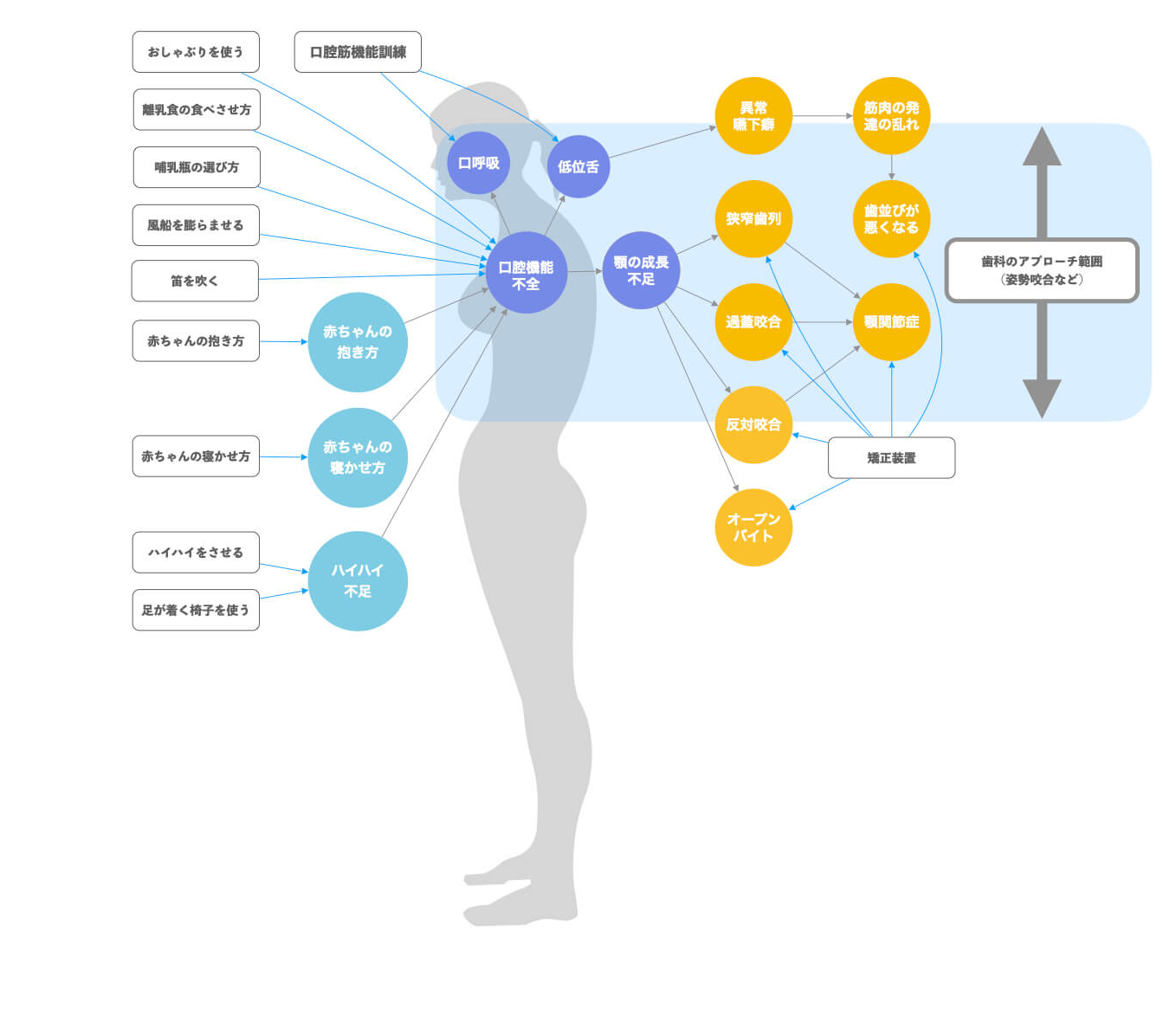

乳児の頃からの授乳の仕方や、離乳食の与え方、食べさせる時の姿勢や普段の生活の中でのお子さんの遊ばせ方等、様々な要因が絡み合って起きうる発育不全(口腔機能発達不全)が歯並びが悪くなる原因だと言われています。

子供のころから口腔機能を発達させ、成長発達させることを目指しているため、必然的にMFTでお口周りの筋肉や舌の動きを改善・トレーニングを行うことに集中していきます。

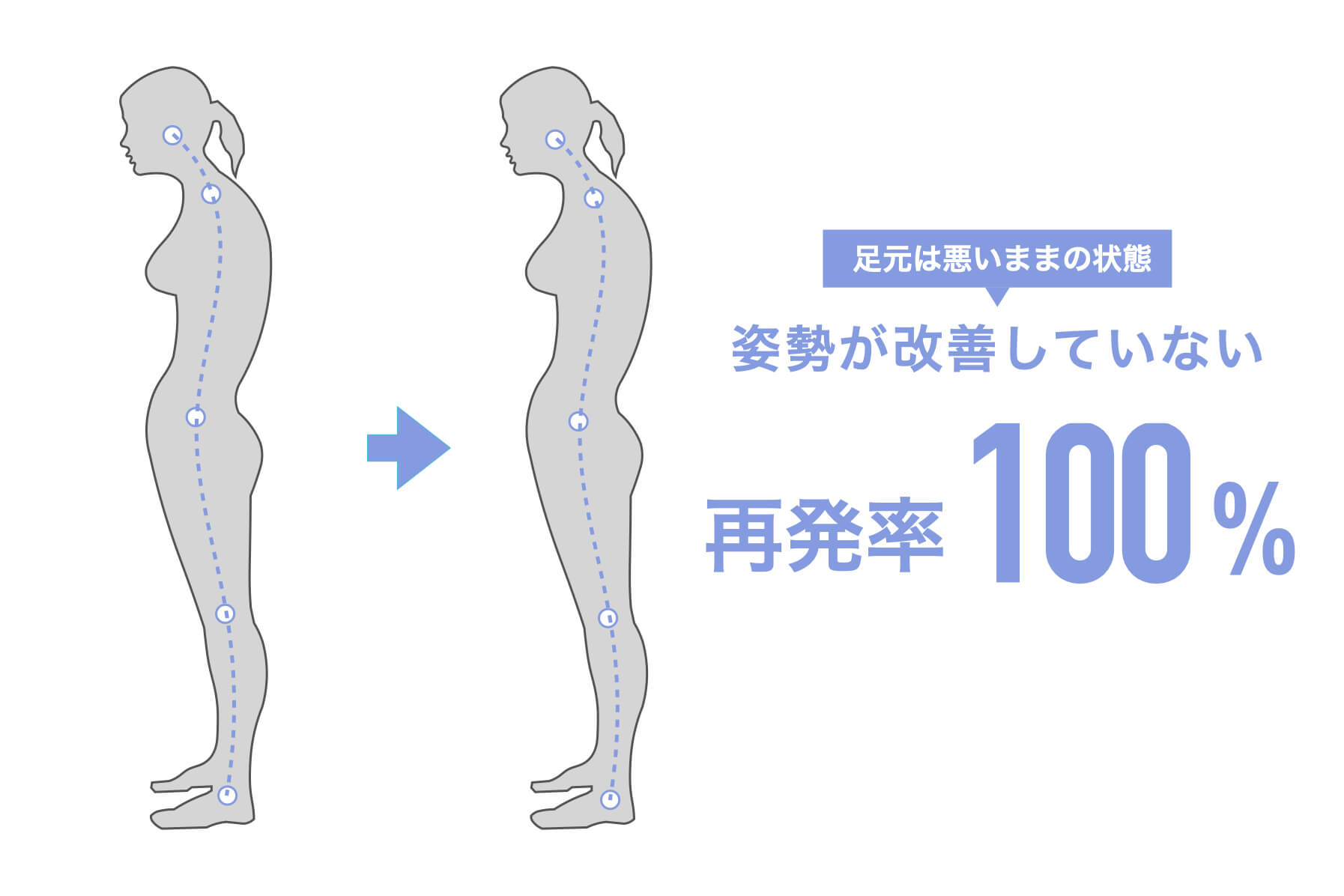

口腔機能だけに集中してアプローチをしても、姿勢自体に変化は見られないため、矯正の後戻りが起こりやすくなります。

口腔機能発達不全の原因が赤ちゃんの時期だけに限定されておらず、幅広い視点から考察されています。歯並びが悪くなる原因が、一般的な歯科の考え方とは全く異なります。

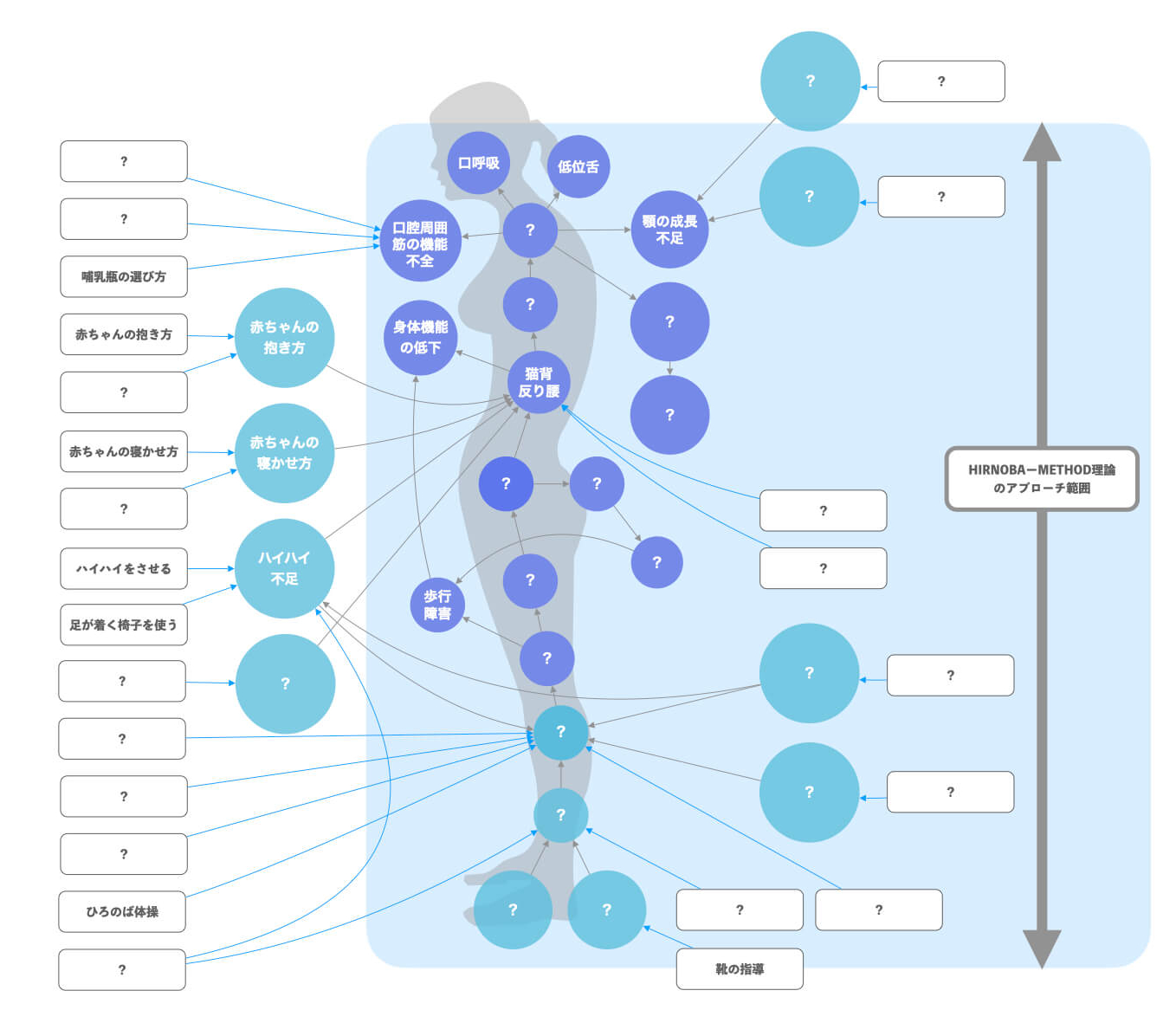

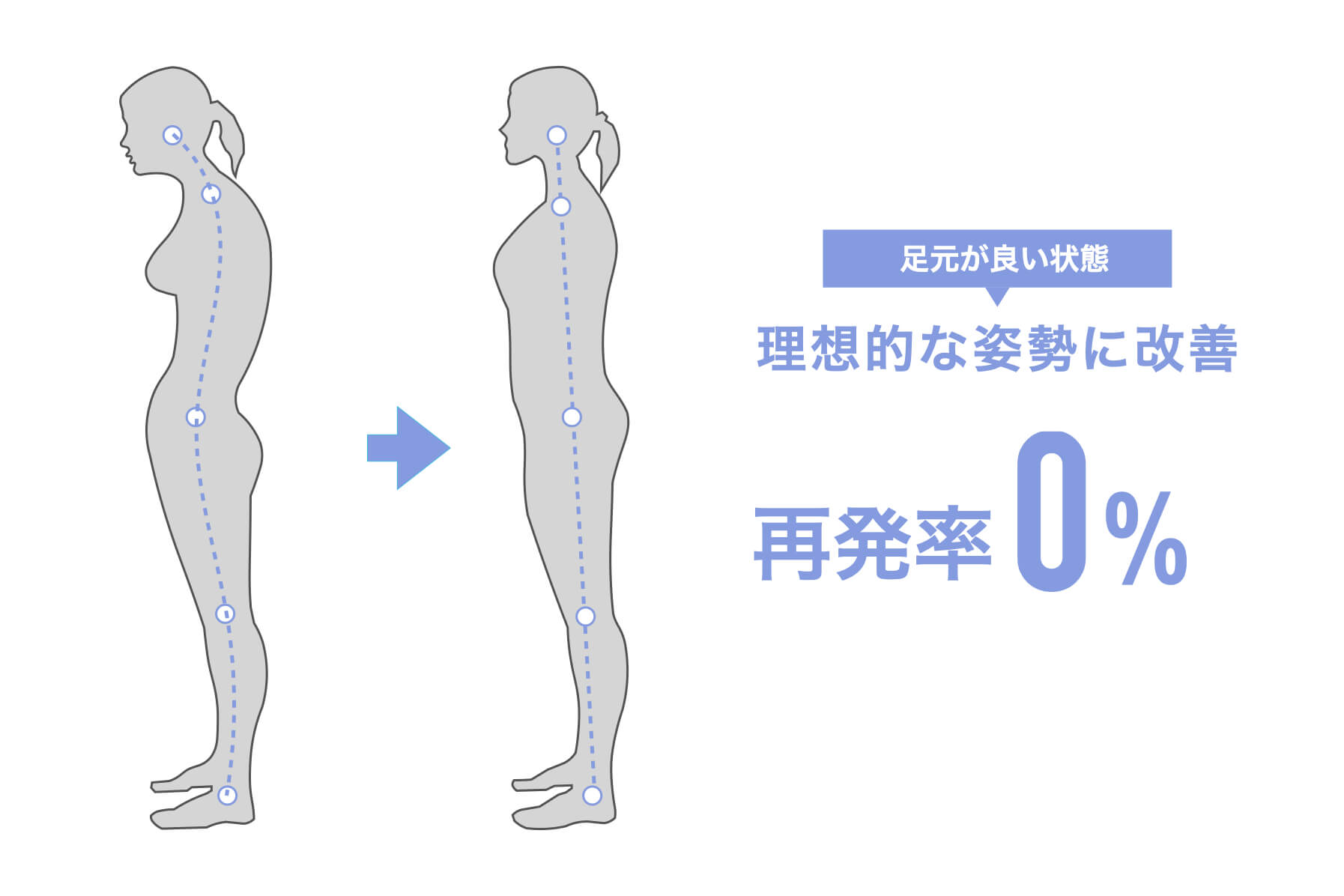

姿勢変化によって口腔機能低下が起こっているため、足元から姿勢にアプローチして口周りの筋肉を正常化することが、HIRONOBA-METHODの基本的な考え方です。

口腔機能だけでなく、多くの原因に集中してアプローチを行うので、理想的な姿勢に改善し、矯正治療がスムーズかつ、後戻りが起こりにくくなります。

YUASA-METHODの一部を紹介したいと思います。全身の姿勢のバランスが崩れて、噛み合わせや歯並びが悪くなることがあります。(自然に生えた状態の歯は、歯並びが悪くても噛み合わせが悪いと言うことはありません。)これは、顎の骨の構造と関係しています。顔の骨と一体化している上の顎とは違い、下の顎は筋肉や腱に支えられて宙ぶらりん(ブランコと同じ)の状態です。そのため、理想的な姿勢からはずれていくと、バランスを取るために下の顎が前後左右に移動します。

例えば、わざと背中を丸めて顎を前に突き出してみてください(いわゆる猫背で前を向いた状態)。下の顎は筋肉によって後ろに引っ張る力が働きます。つまり、猫背の人は下の顎が後退して出っ歯(上顎前突)になりやすいのです。

逆に、背中を反らせて顎を引いてみてください(いわゆる反り腰で前を向いた状態)。今度は下の顎が前方に押し出されます。つまり、反り腰の人は受け口(下顎前突)になりやすいのです。

こうした顎の位置が変化することで、口呼吸や低位舌を引き起こしているのです。一般的な歯科の考え方(口呼吸や低位舌が歯並びを悪くする)とは異なることがわかると思います。口腔機能の低下は、乳幼児期によって起こるだけではありません。児童期にも青年期にも多くの原因で起こることがあります。

こうした顎の位置が変化することで、口呼吸や低位舌を引き起こしているのです。一般的な歯科の考え方(口呼吸や低位舌が歯並びを悪くする)とは異なることがわかると思います。口腔機能の低下は、乳幼児期によって起こるだけではありません。児童期にも青年期にも多くの原因で起こることがあります。

逆立ちするとき、手の形はどうしますか?手の指を大きく広げ、まっすぐ伸ばしているはずです。指を広げて伸ばし、地面をつかむことで上体のバランスが保てるのです。足指もしっかり広がって伸びている状態であれば、最も無理のない体勢で、まっすぐにバランスよく立つことができます。詳しくは「Hand -Standing理論」を参照してみましょう。

足指力のない人は踵重心になりやすいので、姿勢が猫背になってしまいます。

足指力がある人は足指がはっきりと写っています。踵重心になることがないので理想的な姿勢を保つことができます。

トレーナーや拡大床を使用して無理に歯科矯正をしても、人間の正常な骨成長を促すことにはなりません。口腔機能から離れて人間発達学を学べば、口の中だけを見ていても問題は解決しないことが理解できるはずです。

不正咬合の原因の代表格。筋力低下やクセではない明確な原因が存在しています。

態癖は無理に強要しても改善しません。原因を知れば何もしなくても自然と改善していくのです。

歯列が接触する原因を知れば、意識的にリラックすることやマウスガードが不要になります。

薬もトリガーポイント療法もマウスピースも不要。最短2週間でVAS0と開口障害改善を実現します。

TCH・食いしばりも原因ですが、そうせざるを得ない原因を探ることが再発を予防します。

指しゃぶりや舌癖を行う原因を知ることが解決の近道。指しゃぶりにも種類があります。

呼吸性と骨格性の2パターンが存在しています。セファロを見ることで原因は一目瞭然です。

遺伝や口腔習癖が原因ではありません。その先にあるものが口腔習癖を引き起こしているのです。

口呼吸・舌癖・指しゃぶり・睡眠態癖は原因ではなく結果です。その先にあるものが全ての元凶です。

転倒の原因は筋力低下や運動不足ではありません。転倒予防を行うことで前歯の欠損予防に役立ちます。

超高齢化社会において継続的なメインテナンスのためには自分の足で歩くことができる能力が必要不可欠です。

要介護の原因の一つに腰痛やひざ痛が挙げられますが、とてもシンプルな方法で予防・改善を行うことができます。

YUASA-METHODの正しい知識と技術により、これら全ての予防と改善を足元からシンプルかつスマートに行うことができます。最大のメリットは非侵襲性で体への負担が小さく、後戻りを起こしにくいことにあります。これまでは歯科分野に特化した内容でしたが、それに医科分野の内容を盛り込み、足指からの姿勢アプローチが歯科分野だけでなく全身的なアプローチになっているのかを理解することができます。道具を使わずにいつでも・どこでも・カンタンに・誰にでも歯科医療を提供できる知識と技術を身につけてみてください。それこそがTotal Healthの本質だと私は考えています。

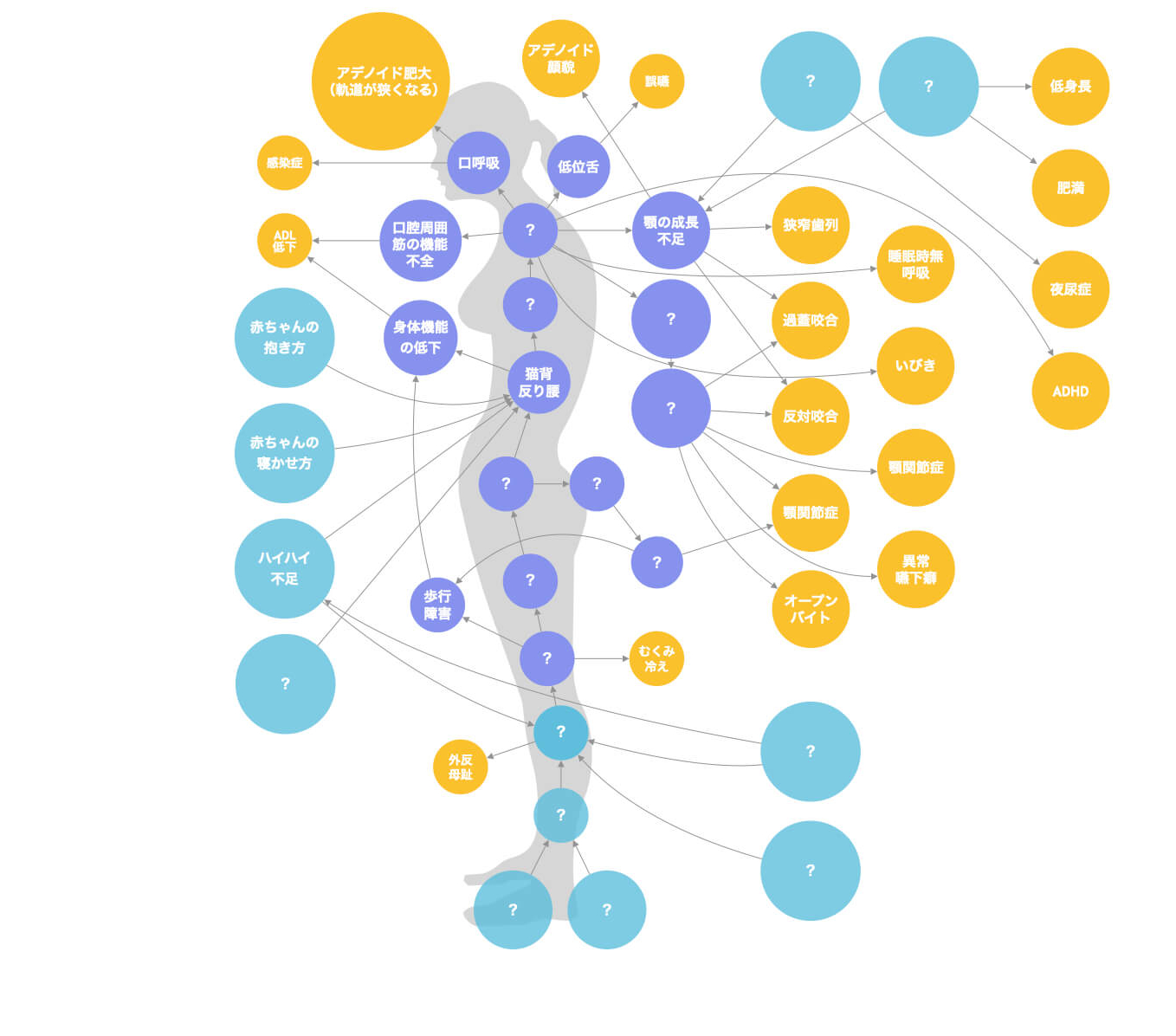

湯浅慶朗の考案したBody Diagramuは、フィッシュボーンチャートに似ています。フィッシュボーンチャートは、問題が起こった原因を「なぜ?」と追究し、その答えに対しても「なぜ?」と掘り下げつづける、「なぜなぜ分析」の一種。「現在の結果」(歯並び)が、足指からどのような要因で発生したのかを図式化したものなのです。これこそが「YUASA_METHOD」の本質です。「因果関係図の作成法」をマスターし、「因果関係図の作成」によって、因果の関係を解明し、問題解決の鍵となる原因を明らかにする方法について学ぶことができます。

患者様の身体を「足指」「姿勢」「咬合」「セファロ」で可視化し、数値と分析結果の写真を見ていただくことで、今後改善していくべき項目が視覚的に確認できます。それは単純に「足指が変形しているから狭窄歯列になりやすい」とか、「姿勢が悪いから狭窄歯列になりやすい」というような漠然とした原因の解析法ではありません。YUASAーMETHODの世界新基準の姿勢分析法を用いて、口腔内の問題の原因を読み解いてみてください。

湯浅慶朗の考案したBody Diagramuは、足指から咬合までのつながりを詳細に説明することができます。現在主流のAI姿勢分析システムは、簡単かつスピーディに姿勢分析を行うことができるシステムですが、姿勢だけを分析できても「どう活用していけばいいかわからない」という声も伺います。YUASA_METHODは、その問題を全て解決する画期的な評価・診断法なのです。口呼吸・低位舌だけでなく、過蓋咬合・反対咬合・オープンバイト・狭窄歯列・TCH・TMD・歯根破折などが、足指から密接につながっていることが姿勢分析を通してご理解いただけると思います。

2012年〜2017年の保育園調査・研究で、ひろのば体操を行うことで運動能力向上・転倒予防・疼痛改善だけでなく、猫背や反り腰、O脚やX脚などの変形にも改善効果を発揮し、姿勢が改善することによる口呼吸率の低下も実証することができました。園児たちの狭窄歯列の割合は80%を超えていますが、現状そのことを把握する保育士・保護者はおらず、歯科医師からの指摘もありません。もし保育園や幼稚園で、簡単な口・足指の体操によって狭窄歯列をはじめとする不正咬合を予防、さらには猫背や側湾症を予防することができれば、日本の健康寿命はもっと伸びていき、年々増加する医療費負担は軽減していくはずです。

2011年よりスタートした、湯浅慶朗の歯科向けセミナーがついにEラーニングになりました。これまでの通常セミナーでは時間的な制約により説明できなかった細かい部分まで、余すところなくお伝えしていきます。歯科特化型のYUASA®︎METHODは「足と姿勢と咬合」のスペシャリスト湯浅慶朗(理学療法士)が開発した予防歯科システムです。シンプルさにテクノロジーを融合することにより、限りなく魔法に近いものが生まれました。

各講義のパートは全て受講者様限定に1年間無料で配信させて頂きます。マスターしてBODY DIAGRAMを完成させましょう。

治療技術のこと、院運営のこと、どんなことでも何度でもご相談ください。 どんな質問にも詳細にお答えしていきます。

原則、月1回30分×12回となります。 あなたのスタイルに合った治療テクニックや感動紹介システムを一緒に考えていきましょう。

これまでの講義動画を受講者様限定に動画配信させて頂きます。より身近にセミナーを感じることができます。

特別料金にてスタッフ向けの研修を行うことができます。YUASA-METHODを直接目に触れて、感じてみましょう。

この講座のためだけに作られたオリジナルテキストです。パワーポイント形式で持ち運びも簡単。患者様向けのセミナーにもご使用頂けます。

・理学療法士(physical therapist)

・MRC認定歯科医院

(顧問に就任)

・AKA専門クリニック

(AKA博田法習得)

・加圧トレーニング専門施設

(加圧リハビリ習得)

・医療法人紫泉会金隈病院

(内科・整形)

・社会福祉法人老人保健施設フラワーハウス博多

・東京大学

・国際医療福祉大学大学院

・MRC認定歯科医院

・プレオルソ認定歯科医院

・久留米市保育園

・その他大学院

NHKサキどりでは「足育」「原因不明の痛み改善のスペシャリスト」の第一人者として紹介され、放送後に大反響を呼び「足育」のアンコールスペシャルが企画。2017年に保育園等との共同研究により、ひろのば体操による効果をさらに検証を重ね、ひざ痛や腰痛などの関節の痛みにも効果があることがわかりました。猫背や反り腰、O脚やX脚などの変形にも改善効果を発揮し、姿勢が改善することによる口呼吸率の低下も実証することができました。その検証結果はNHKガッテンにも取り上げられたほどです。サキどりには、足指からの姿勢咬合が特集された幻のPart.3が存在します。

私が歯科医院にこだわり続けるには理由があります。それは私自身が「歯」によって命を救われたこと。そして予防医療としては医科よりも歯科の分野の方が進んでいることです。病院では治療しか行いません。しかし歯科には予防のために通われる患者様がいます。それならば歯科医院を健康の拠点とし、コンビニの数よりも多い歯科医院が一致団結すれば日本をもっと健康にすることができると考えたからです。私の理想は「保育園と歯科医院が連携すること」にあります。ほとんどの疾患は保育園で予防ができます。園児やその家族がトータルヘルスの知識や技術を持ち合わせた歯科医院に通い、歯科医院はホームドクターとしてお客様のカラダにメスを入れることなく予防としての智慧を提供していくことで健康を維持していく、そんな世界を作っていくことが私の理想でもあります。

「咬合は口だけにあらず」ということがすごく理解できました。私は小児歯科専門の医院をやっているのでお子さんの正常な発育を総合的に見ていけるように「ひろのば体操」を医院の取り組みとして入れていきたいと思います。

今後はMRC矯正のアクティビティーの一環として組み込もうと思います。また子育てセミナーの一つとして定期的に保護者に大切さを伝えていきます。また成人では顎関節症や不定愁訴がある患者さんにはまず足をチェックし、全身のゆがみを治すところから始める仕組みを作りたいと思います。

歯科医師

今まで資料や現実が目の前にあったのに、見れる目を持っていなかった事や、不正咬合の真の原因に治療としてアプローチできていなかった事がわかり、愕然としましたが、今後活かせるように頑張りたいと思います。わかりやすい説明と質問形式で考えながらの進行でしたので、頭に入りやすかったです。

歯科医師

自分の顔は歪んでいて姿勢も悪いことはわかっていましたが、左右対称の人なんていないしあまり深く考えていませんでした。セミナーを受けて、ここまで自分の体が歪んでいるんだということと、悩みでもあるストレートネックもO脚も肩こり、口呼吸も治すことができるんだと希望が持てました。

足指ってすごいな~と思いました。かくれかがみ指、ひろのば体操の力加減、そり腰の猫背、子どもの寝かせ方が参考になりました。楽しいセミナーでした。

歯科衛生士

今までの矯正が一気に見方が変わりました。以前から湯浅先生のことは知っていましたが、ここまで奥が深いとは思いませんでした。もう本当にお話が聞けてよかったです。歯並びが悪い方に、口呼吸や低位舌などの本当の原因へのアプローチができていなかったことがとても参考になりました!

歯科衛生士